Rescatar la autonomía, el diálogo y el respeto por el otro puede transformar el control del tabaco y, con él, la vida de millones de personas.

En la madrugada fría de São Paulo, un hombre de mediana edad se apoya en el muro lateral de un hospital público. Lleva un abrigo que le cuelga de los hombros. Usa zapatos gastados. En la mano sostiene una bolsa de plástico que a veces se llena de viento como si fuera un pulmón improvisado. Entre la tos y la respiración entrecortada, enciende un cigarrillo. Tose, traga saliva, lo enciende de nuevo. Entre sus manos temblorosas, el cigarro se apaga otra vez. Mira a los lados. Mira el contenido de la bolsa. El gesto es casi clandestino. Lleva análisis médicos en esa bolsa de plástico transparente como quien carga con su propia suerte. O su condena.

Aun así, insiste. Tras ese punto incandescente, encoge los hombros, junta las manos en un gesto que roza lo litúrgico e inhala el humo como quien afirma una autonomía mínima, una elección que parece solo suya.

Él no lo sabe, pero en ese instante su vida encarna el dilema de toda una política pública. Brasil es una referencia internacional en el control del tabaco: desde 2005, cuando ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, ha logrado reducir en millones el número de fumadores. La prevalencia entre adultos cayó del 15,7 % en 2006 a aproximadamente un 9 % en 2021, según el Ministerio de Salud. La fórmula fue múltiple e implacable: aumento de impuestos, prohibición de la publicidad, advertencias explícitas en los envases, espacios estrictamente libres de humo, articulación entre gobiernos y sociedad civil y la oferta de servicios para dejar de fumar dentro del Sistema Único de Salud (SUS), universal, gratuito y accesible para cualquier persona en una de las 44.900 Unidades Básicas de Salud distribuidas por el país. Un modelo elogiado por las Naciones Unidas.

Y, sin embargo, allí —en ese cuerpo encorvado por la tos— el éxito estadístico muestra sus límites. Porque toda pedagogía, incluso la de la salud, puede ser bancaria —vertical, impositiva— o liberadora, dialógica, emancipada de la lógica del control.

El paradigma actual del control del tabaco —aunque basado en sólidas evidencias epidemiológicas— a menudo opera bajo una lógica vertical, centrada en la obediencia y el miedo. Sus acciones son predominantemente punitivas, moralizantes o meritocráticas: aumentar impuestos, impactar con imágenes, imponer metas de cesación, medir los éxitos en gráficos. Aunque eficaces desde el punto de vista estadístico, estas estrategias suelen ignorar la complejidad social y afectiva de la dependencia, reforzando un modelo que trata al fumador como un paciente fallido, no como un sujeto de decisiones y contextos.

El fundamento de esta política rara vez se discute: se apoya en una noción de salud entendida como ausencia de riesgo, como un estándar ideal que debe alcanzarse y no como un proceso colectivo, situado e histórico. Su praxis, por tanto, prioriza la prescripción y la vigilancia por encima de la escucha, la mediación y el vínculo. Es esta lógica la que necesita ser refundada, y es en este punto donde Paulo Freire puede ofrecer no solo metáforas, sino caminos.

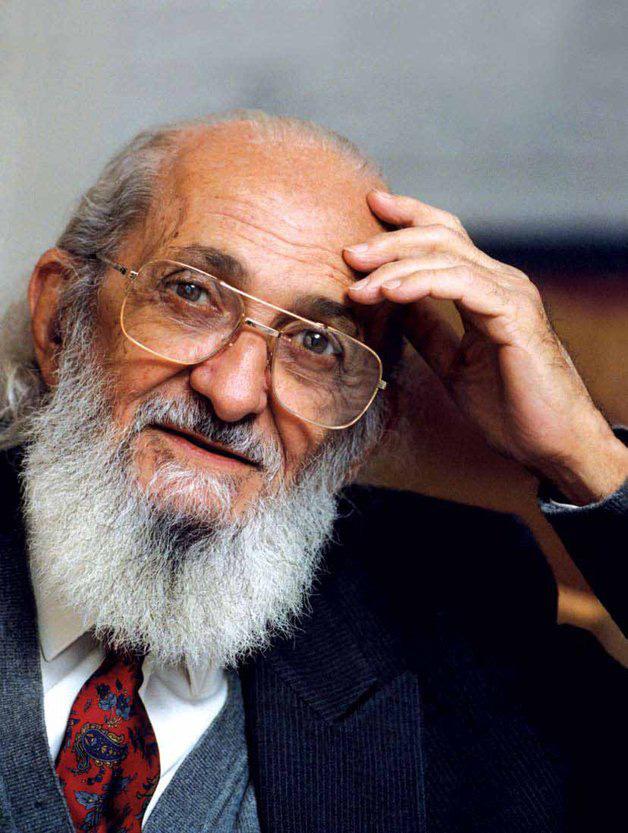

La mirada de un pedagogo

Paulo Freire —quien jamás escribió una sola línea sobre el tabaco— quizás nos ofrezca las lentes para ver aquello que el humo se empeña en ocultar.

Paulo Freire (1921-1997) nunca mencionó los cigarrillos. Pero el silencio, en la pedagogía de este educador y filósofo brasileño, no es vacío, es invitación. Es una grieta por donde leer el mundo como un texto. Y el cigarrillo, en ese sentido, es una palabra escrita en el cuerpo. No solo un subproducto vegetal en combustión, inhalado como hábito, sino también un ritual social, una mercancía global, un símbolo de desigualdades.

Ha atravesado siglos. De los rituales indígenas a las fábricas coloniales, de la publicidad glamurosa de Hollywood a las campañas del terror impresas en los paquetes. De un extremo a otro, se ha convertido en capital, opresión, placer y lucro. Siempre seductor. Siempre a la altura de los deseos —o de las ausencias— que promete llenar.

Si la alfabetización era, para Freire, una práctica de libertad, el cuidado de la salud también lo es. Porque la manera en que el Control del Tabaco se dirige a los fumadores es, inevitablemente, una forma de pedagogía. “Fumar mata”, gritan los paquetes. La frase es cierta, pero no dialoga. Sentencia. Reduce al fumador a un recipiente de órdenes médicas. A un “alumno” que debe ser corregido.

Y, como advertía Freire, la información sin escucha no emancipa: solo se deposita. Es la pedagogía bancaria disfrazada de política pública. El mensaje llega, pero no echa raíces porque no reconoce al otro como sujeto de saber, sino como error a corregir.

En la lógica de la reducción de daños, el primer paso no es prohibir, sino escuchar. Escuchar como gesto ético. Como acto político. Porque antes de cualquier intervención es necesario reconocer al otro como sujeto de historia.

¿Qué significa fumar para ti? ¿Compañía frente a la soledad? ¿Pausa fugaz en una rutina de explotación? ¿Vestigio de clase? ¿Herencia familiar? ¿Estrategia improvisada contra la ansiedad?

Este gesto es ético porque rompe el silencio del estigma. Permite que el fumador deje de ser un problema a resolver y vuelva a ser sujeto: sujeto histórico, de deseos, de contradicciones.

El cuidado, en este horizonte, no receta, sino que acoge. No ordena. Pregunta. Porque el diálogo inaugura la posibilidad de otro camino.

Por eso la pedagogía de Freire no es solo una metáfora. Es una práctica posible y, quizá, necesaria para refundar la política del tabaco desde el encuentro, no desde la imposición.

Freire enseñaba que la autonomía no es un punto de partida, es una conquista fruto de la praxis, de la reflexión que se convierte en acción situada en el mundo. En el ámbito del tabaco, esto significa rechazar la tiranía de la abstinencia inmediata como criterio universal de éxito terapéutico. Porque cada cuerpo tiene su propio tiempo y cada sujeto, su propia historia.

Exigir que todos dejen de fumar al mismo tiempo y de la misma manera es ignorar las profundas capas de desigualdad. Algunos reducen gradualmente. Otros recurren a ayuda médica. Hay quienes tienen acceso fácil a medicación y terapias. Hay quienes necesitan alternativas de menor riesgo. Y hay quienes enfrentan colas en el sistema público de salud, jornadas agotadoras, violencias cotidianas que hacen del cigarrillo uno de los pocos alivios posibles. Hay quienes cuentan con tiempo y una red de apoyo; hay quienes están solos. La autonomía, en estos casos, no nace de la orden, sino del vínculo. No se impone, se cultiva.

Respetar ese recorrido no es una concesión. Es justicia. Es la política del vínculo en acción. Porque la autonomía, aquí, no es individualismo meritocrático, sino solidaridad construida. Un horizonte común donde el sujeto no camina solo: camina con su comunidad, sostenido por políticas públicas que lo reconocen y lo amparan.

Durante décadas, las campañas de salud pública han tratado al fumador como culpable. Pero, para Freire, ningún gesto está aislado de su historia. La culpa debe ser desplazada, desnaturalizada.

El cigarrillo moderno es producto de un Estado que sostiene una industria que manipuló investigaciones, patrocinó décadas de publicidad glamurosa y explotó a los más pobres como mercado cautivo. La dependencia no es solo química: también es pedagógica, social y política. Es construida y, por eso mismo, puede ser deconstruida. Pero nunca a través de la humillación.

La conciencia crítica es comprender que dejar de fumar no es solo una decisión individual. Es un gesto de insubordinación colectiva frente a un sistema que se lucra con la vulnerabilidad.

Cada intento, cada pausa, cada reducción deja de ser un acto privado de voluntad para convertirse en una palabra escrita contra la opresión mercantil. Una afirmación —silenciosa o explícita— de que otro camino es posible. Y necesario.

Distribuir axiomas, frases hechas, órdenes, pastillas o parches de nicotina no basta. La técnica sin reflexión es estéril. Freire recordaba: es en la praxis —en la unión entre crítica y acción— donde se produce la transformación.

Por eso, los círculos de diálogo comunitarios pueden ser tan eficaces como los medicamentos. Porque allí, en el espacio colectivo, cada calada se convierte en tema generador y en más acogida. El cigarrillo emerge como memoria, escudo, símbolo. Escuchado en voz alta y en compañía, el gesto se transforma en reflexión crítica. Y de esa reflexión —lenta, compartida, construida— puede nacer la decisión de reducir, sustituir o cesar. No como una imposición médica, sino como coautoría del propio cuidado.

En la pedagogía de Freire, el tema generador es más que una palabra o concepto: es una experiencia vivida que, al ser nombrada en voz alta, abre el camino hacia una reflexión crítica y compartida. Es el momento en que lo cotidiano, tantas veces naturalizado, se revela como una construcción histórica.

La calada que alivia, pero también atrapa. El cigarrillo que protege, pero aísla. El gesto automático que carga memorias, carencias, resistencias. Cuando esas contradicciones son escuchadas sin juicio, pueden convertirse en preguntas vivas y, con ellas, en posibilidad de cambio.

Transformar el sistema

“No existe neutralidad en la educación”, decía Freire. Tampoco en la salud. Cada política antitabaco es un acto político: aumentar impuestos, restringir la publicidad, regular o prohibir dispositivos de riesgo reducido, garantizar o negar terapias gratuitas… todo ello es una elección y toda elección revela un posicionamiento.

Asumir a Freire es asumir una posición: a favor de la autonomía, de la dignidad, de la vida. En contra de un sistema que decide quién puede correr riesgos y quién debe obedecer; quién tiene derecho a respirar como emancipación y quién solo respira bajo vigilancia, según su clase social. Un sistema que convierte pulmones en lucro. Que convierte el cáncer en ganancia.

Educar es elegir. Cuidar también.

En esa misma madrugada, frente al hospital, el hombre termina su cigarrillo. Pisa la colilla con lentitud y alza la vista hacia el cielo casi gris de São Paulo. Por un instante, respira sin humo. No es una victoria. No es un fracaso. Es una pausa. Es una posibilidad.

Si Paulo Freire estuviera allí, quizá diría que cada pausa es un comienzo y que respirar, en el tiempo de cada uno, es un acto de resistencia en el aire común que todos compartimos.

Este artículo es una publicación original. Si encuentra algún error, inconsistencia o tiene información que pueda complementar el texto, comuníquese utilizando el formulario de contacto o por correo electrónico a redaccion@thevapingtoday.com.