En Colombia, entre la jeringa y la norma, una sala de consumo supervisado pone a prueba los cimientos de la política de drogas y muestra lo que puede surgir cuando el Estado elige cuidar en lugar de castigar.

La idea es sencilla. La política no. Entras esperando normativa; encuentras personas. Empieza por los espejos: inclinados para atrapar un aliento antes de que se apague. En el centro de Bogotá, Cambie —el primer espacio de consumo supervisado de América del Sur— ensaya una política lenta y poco glamourosa: mantener a la gente con vida. Colombia expone su caso hacia fuera y, como señala Jacqui Thornton en The Lancet, el experimento llega con pruebas, no con promesas.

Primero, una puerta sin nombre —discreta, casi invisible—, como si pidiera a la ciudad permiso para existir. Luego, el silencio suspendido de una sala luminosa, donde la brutalidad de la calle se disuelve poco a poco en los gestos más mínimos: bastoncillos de algodón, espejos limpios, diminutas tazas de café que humean entre dedos temblorosos. Aquí, el tiempo se curva. El dolor, aunque sea por un instante, se desarma bajo el frágil barniz de la rutina, tan delicado como necesario.

Esto es Santa Fé, el vientre expuesto de Bogotá, un barrio donde el grafiti no solo cubre muros: discute con la ley, provoca al Estado, un estallido de color que insiste en existir. Aquí viven cerca de cien mil personas, entre torres empresariales y mercados callejeros, rascacielos brillantes y casonas coloniales que se niegan a derrumbarse. Una frágil pulsación cultural resonando hacia la periferia olvidada de la ciudad.

Es sobre este terreno poroso —y por eso mismo fértil— donde ha echado raíces el Proyecto Cambie: el primer espacio de consumo supervisado de América del Sur. Un lugar donde el uso de drogas deja de ser delito y se convierte en encuentro, donde técnica, cuidado y política pública respiran juntas en el mismo espacio.

Esto es más que un remedio local. Marca un punto de inflexión en un país que, aunque sigue encabezando el cultivo mundial de coca, empieza a trazar un rumbo distinto eligiendo ensayar el lenguaje del cuidado en lugar del castigo.

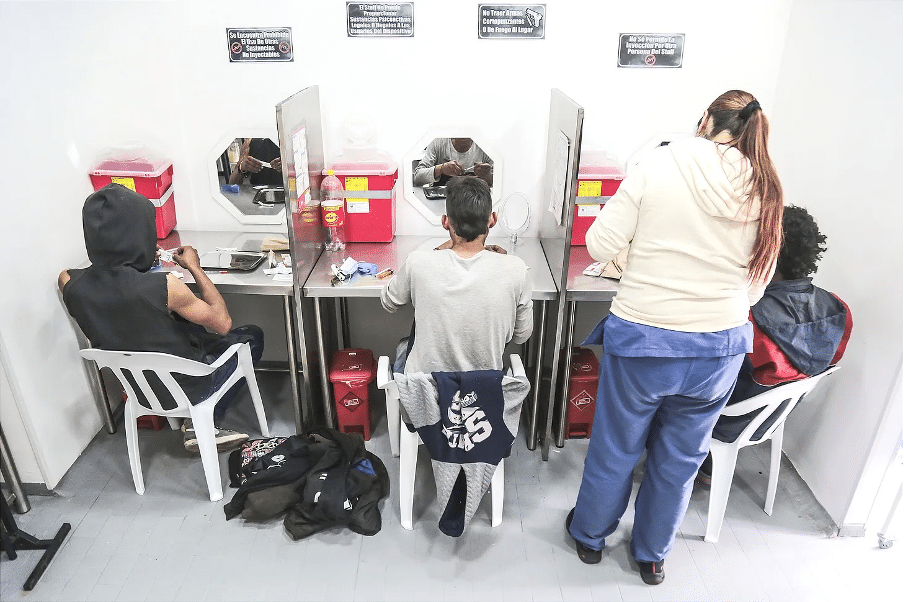

Dentro de Cambie, el lenguaje del cuidado no se habla, se ejecuta. Vive en el tono medido de la enfermera que saluda a cada visitante por su nombre, en la coreografía tranquila de los guantes que se ajustan, en el silencio que sigue al chasquido metálico de un mechero. Cada gesto aquí tiene una intención: conservar la vida, aplazar la muerte, volver el tiempo un poco menos cruel.

Nadie se apresura. La sala respira con su propio ritmo, lento, deliberado, casi desafiante. Un hombre cabecea sobre el mostrador; una trabajadora social le acomoda la silla para que no caiga. Otro pide un café y luego olvida que lo ha pedido. Los voluntarios no le corrigen. Escuchan, esperan, sostienen el espacio.

Es en esta intersección —entre jeringas esterilizadas y resoluciones de la ONU— donde el artículo de Jacqui Thornton, Harm Reduction in Colombia, encuentra su punto de apoyo, arrojando luz sobre un dilema latinoamericano de resonancia global.

El World Report, publicado en The Lancet el 17 de mayo de 2025, sigue tanto los avances como las fricciones de la política de drogas colombiana orientada a la reducción de daños, tomando el Proyecto Cambie de Bogotá como estudio de caso. Con precisión casi clínica, incorpora la escena local en el tejido de la política internacional y en los duros límites de un presupuesto nacional al borde de su resistencia máxima.

Thornton plantea dos ideas simples en su forma, pero decisivas en sus consecuencias.

Primera: Colombia ha abierto una ventana sin precedentes para los servicios de drogas basados en derechos.

Segunda: esa ventana podría cerrarse si la implementación y la financiación no consiguen seguir el ritmo de la retórica.

Condensa este dilema en una pregunta tan directa como incómoda: ¿qué significa realmente priorizar la reducción de daños?

Empecemos por lo visible.

En Cambie, las personas traen sus propias drogas. Reciben acompañamiento durante el testado —que incluye la búsqueda de trazas de fentanilo— antes de inyectarse en pequeños compartimentos equipados con dos espejos: uno grande, al frente, que permite al personal detectar los lentos signos de una sobredosis; otro más pequeño, de aumento, que utilizan quienes deben encontrar una vena en el cuello o en la frente.

Es un diseño pragmático, casi artesanal.

Aquí, la mitad de los usuarios ha sobrevivido al menos a una sobredosis; muchos han pasado por tres o cuatro. Por eso, cuando Rojas afirma que el foco es la seguridad, el cuidado y la educación, no es retórica. Explica que su trabajo no es transaccional, que lo que les mueve es algo sencillo: la gente les importa.

Luego llegan las cifras, lo que revelan y lo que callan.

En su primer año de funcionamiento, Acción Técnica Social (ATS), la organización responsable de Cambie, registró 1.564 usos del espacio por 67 personas. Catorce sobredosis fueron revertidas: diez dentro del centro y cuatro en las calles del entorno. El último caso grave se registró en abril de 2024.

Son métricas raras en un paisaje estadístico lleno de agujeros.

En 2022, los estudios oficiales registraron cero casos de consumo de heroína en Bogotá, aunque una estimación paralela sugería que 2.841 personas se inyectaban drogas en la capital. Los datos nacionales de 2019 estimaban que el 0,02% de los colombianos consumía heroína —unas 3.600 personas— y el 0,6% cocaína, es decir, alrededor de 136.000. Cifras que, en conjunto, dicen menos sobre el consumo que sobre lo que el país decide —o no consigue— contar.

En otras palabras: los lugares donde la medición más importa son, precisamente, donde peor se hace. Y, sin embargo, revertir catorce sobredosis es un hecho inequívoco, algo que existe más allá del margen de error, del subregistro, de la duda.

Pero la operación tropieza en un punto que parece técnico y que, precisamente por eso, se revela como una decisión política en su forma más pura. En caso de sobredosis, el equipo de Cambie enfrenta una limitación crítica: no puede administrar oxígeno de manera fiable. Las directrices del Ministerio de Salud colombiano restringen su uso a centros médicos formalmente autorizados, excluyendo de hecho a espacios comunitarios como Cambie.

La contradicción es evidente: aunque el oxígeno está reconocido como una intervención esencial en el manejo de sobredosis, el servicio no puede ofrecerlo plenamente porque no encaja en las categorías convencionales del sistema de salud.

Una vez más, el reglamento niega la urgencia de la vida.

Así que Cambie recurre al ambú, una solución manual para una realidad que ya no cabe en el manual.

¿Menores de dieciocho años? No pueden entrar.

Lo que aquí se dice es lo que el centro de la ciudad se niega a escuchar: son los jóvenes quienes enfrentan los mayores riesgos, quienes soportan el mayor daño y, aun así, se quedan fuera.

Esto debería ser un servicio para todos.

Las leyes detrás de la iniciativa

El marco institucional es tan prometedor como precario.

En 2023, el gobierno de Gustavo Petro incluyó por primera vez la reducción de daños en la Política Nacional de Drogas, un plan decenal basado en la salud pública y los derechos humanos. El documento no desecha los objetivos tradicionales —como la reducción del cultivo de coca—, pero introduce una nueva gramática.

En teoría, abre camino a iniciativas como Cambie; en la práctica, el trayecto por delante es largo y el terreno, inestable.

Al otro lado del Atlántico, un gesto inusual. En marzo de 2025, durante el 68º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, salió adelante una resolución impulsada por la embajadora de Colombia, Laura Gil, para crear un órgano independiente que revise el sistema mundial de control de drogas “que no está funcionando”, dijo sin rodeos desde el corazón del escenario diplomático.

«Colombia abastece menos del cinco por ciento del mercado mundial de drogas ilícitas. No nos enorgullece esta realidad, pero ¿por qué debería cada colombiano cargar con la idea de que el problema mundial de las drogas pesa sobre sus hombros?

Este panel es una invitación —dentro del marco de las convenciones— a repensar nuestro enfoque, a asumir de verdad el principio de responsabilidad compartida. Mi país ha sacrificado más vidas que ningún otro en la guerra contra las drogas que se nos impuso. Hemos pospuesto nuestro desarrollo, comprometiendo a nuestros mejores hombres y mujeres —y una parte significativa del presupuesto nacional— en la lucha contra el narcotráfico.

Queremos formas nuevas y más eficaces de aplicar el régimen global. Esto no debe ser una confrontación entre nosotros, los miembros de la CND, sino un reflejo de nuestro compromiso común para combatir el crimen transnacional», afirmó Laura Gil y, por unos segundos, la sala pareció desarmarse ante sus palabras.

Es un gesto diplomático con repercusiones internas. Al cuestionar el régimen internacional, Colombia otorga —aunque sea de manera indirecta— una dosis de legitimidad a los experimentos locales, como las salas de consumo supervisado. Un aval silencioso, expresado no por decreto, sino por disidencia.

En junio de 2025, tres meses después de desafiar la diplomacia desde Viena, Laura Gil renunció como embajadora de Colombia en Austria para convertirse en la primera mujer en la historia en ocupar la Secretaría General Adjunta de la Organización de los Estados Americanos.

Pero, como advierten las fuentes entrevistadas por Thornton, existe un abismo entre las victorias exhibidas y la ejecución detrás del mostrador: una historia de presupuestos erráticos, escasa transparencia y, en 2020, una financiación oficial casi nula para las políticas de reducción de daños, según el Global Drug Policy Index.

La luz de alerta sigue encendida

El diagnóstico es tajante y corrosivo: sin financiación estable, la política pública se convierte en un proyecto piloto perpetuo.

¿Pero de dónde se supone que saldrá el dinero?

Thornton identifica tres fuentes principales de financiación: los bienes incautados al narcotráfico; los ingresos procedentes de la venta estatal de morfina, canalizados a través de los fondos nacionales de estupefacientes; y los presupuestos de los gobiernos locales. Un mosaico de orígenes dispares, frágiles y nunca del todo fiables.

En la práctica, el flujo de recursos es intermitente y a menudo sesgado. La financiación tiende a favorecer los programas destinados a reducir el consumo inyectable, en detrimento de estrategias como el análisis de sustancias, las salas de consumo supervisado y la información basada en evidencia —precisamente las herramientas que mantienen a la gente con vida—.

Julián Quintero, de Acción Técnica Social, calcula que el gobierno nacional destina como mucho 300.000 dólares al año a los programas de reducción de daños. Como alternativa estructural, propone reservar entre el 4 y el 5% de los ingresos fiscales procedentes del tabaco, los ultraprocesados y el alcohol para la prevención, la atención y el tratamiento, un bucle fiscal en el que lo que daña podría también contribuir a sanar.

El balance de Cambie deja el dilema al desnudo con una claridad inquietante: recibe unos 25 millones de pesos al mes —aproximadamente 6.500 dólares— de Open Society Foundations. Mientras tanto, el número de usuarios registrados sigue creciendo —88 en mayo de 2025— y la ONG ya busca un espacio más amplio.

Un presupuesto de supervivencia que sostiene una política de vida.

En el escenario internacional, como recuerda Thornton, la historia resuena con ecos y contrastes.

Las salas de consumo supervisado surgieron por primera vez en Suiza en 1986, echaron raíces en Europa —Dinamarca, Portugal, los Países Bajos, Alemania y España— y después se expandieron a Canadá y Estados Unidos, con Nueva York a la cabeza. Se espera que Irlanda inaugure su primera sala en breve.

En Bogotá, el modelo colombiano tiene un ADN propio, moldeado por la justicia social y los derechos humanos, según explican los investigadores entrevistados por Thornton. En el Reino Unido, en cambio, predomina un enfoque más medicalizado, menos abierto a la experimentación comunitaria y limitado por fronteras institucionales más estrechas.

No es una observación teórica. Es una advertencia sobre el diseño institucional, sobre quién ofrece el cuidado, en qué idioma y con qué visión de futuro.

Entre lo macro y lo micro está Cali, Colombia, donde pronto abrirá un segundo centro, gestionado por otra organización, Corporación Viviendo. La expansión anuncia vitalidad; la “zona gris” legal, sin embargo, recuerda que esta política sigue dependiendo de la voluntad de unos pocos aliados.

En un ámbito tan frágil, esa dependencia se convierte en un riesgo sistémico: cambian los liderazgos y cambian los vientos. Lo que queda es el cuerpo, y los cuerpos no pueden esperar al calendario electoral.

Para muchos, también hay un debate ético sobre qué, exactamente, se está celebrando.

Thornton escribe en un registro periodístico, transparente respecto a posibles conflictos de interés: fue media fellow en HR25, la 28ª Conferencia Internacional de Reducción de Daños, celebrada en Bogotá del 27 al 30 de abril de este año, con viajes y alojamiento financiados por una fundación filantrópica. Presenta a Cambie como una hipótesis en funcionamiento, no como un milagro.

La honestidad importa

La reducción de daños no consiste en absolver las sustancias, sino en negarse a aceptar la muerte como el precio de una política. Lejos de “liberalizar” el consumo, la reducción de daños gobierna con más sabiduría para que muera menos gente. Y la escena inicial regresa como una brújula que no apunta al norte, sino a la posibilidad del cuidado.

En Cambie, más allá de jeringas y espejos, está el trabajo silencioso de recomponer lazos: apoyo para la vivienda, orientación jurídica, acceso a la salud, ayuda psicosocial, reencuentros familiares, té caliente, galletas y, cuando la herida viene de la calle, vendas, cuidado, un lugar donde descansar.

Como explica Daniel, el principio es sencillo: si alguien solo quiere descansar, tener paz y silencio, puede hacerlo.

Su trabajo no es transaccional; la gente les importa de verdad. La frase es sencilla, pero desplaza el eje del debate. Donde la política suele contar hectáreas de coca o toneladas incautadas, la reducción de daños mide otra cosa por completo: la dignidad. Y la dignidad, ofrecida con método y constancia, se convierte en una política pública que funciona.

Aquí, la dignidad no es abstracta. Es un indicador medible, un nuevo estándar de responsabilidad institucional. Cuando la empatía se convierte en el foco, cambia el encuadre. Cambie no exige abstinencia; amplía capacidades. La capacidad de vivir, de trabajar, de cuidarse, incluso cuando el consumo continúa.

La métrica central ya no es la renuncia obligatoria, sino la libertad sustantiva.

La política de drogas, entonces, deja de ser una abstracción y se convierte en un entramado sociotécnico, un espacio donde cada componente traduce y media valores: el cuidado, el control, el riesgo, la dignidad. Una coreografía climática de fuerzas que negocian, sin descanso, el frágil equilibrio entre la supervivencia y las normas destinadas a gobernarla.

El clima de dignidad, calma y confianza transforma el espacio de consumo: deja de ser un no-lugar disciplinario para convertirse en un lugar de reconocimiento.

Aquí nos ayuda a pensar el antropólogo médico estadounidense Paul Farmer (1959–2022): la violencia estructural actúa precisamente desplazando el riesgo hacia los más vulnerables. Los servicios comunitarios de base —como Cambie— no eliminan esa lógica, pero aflojan su dominio, liberando el daño acumulado y redibujando los contornos del cuidado allí donde antes solo había castigo.

Donna J. Haraway (1944–) también resulta útil aquí: «todo conocimiento es situado», producido desde perspectivas encarnadas, socialmente localizadas y políticamente implicadas. Esa idea cuestiona el mito de una objetividad neutral y universal y exige responsabilidad por los efectos de aquello que declaramos como verdad.

La creatividad colombiana —cuidado guiado por pares, apoyo no transaccional, hospitalidad radical— surge de un ecosistema urbano concreto. Y no por ello es menos científica. Al contrario, muestra que cuando el conocimiento nace de la vida, transforma lo que toca y nos transforma a nosotros.

Al final, la Colombia que ilumina Thornton toma forma como un laboratorio del futuro:

una diplomacia que, en Viena, se atreve a reparar un sistema internacional estancado;

una política nacional que, por primera vez, inscribe la reducción de daños en su texto fundacional y una ciudad que, con un puñado de espejos y unos pocos frascos de naloxona, ha salvado catorce vidas en un solo año.

No es mucho, dirán algunos.

Es un comienzo, podríamos responder.

Entre la jeringa y la ley hay personas.

Y es ahí donde la historia —en verdad— sucede.

Este artículo es una publicación original. Si encuentra algún error, inconsistencia o tiene información que pueda complementar el texto, comuníquese utilizando el formulario de contacto o por correo electrónico a redaccion@thevapingtoday.com.